| p | e | n | g | u | i | n | - | b | o | x | . | j | p |

| since 2001.5.1 |

2017.10.31 テスト戦略を語る夕べ(第3回)に参加しました

テスト戦略を語る夕べ(第3回) (タグ:#STS1031)に参加したので感想など。

セッション内容はブロッコリーさんのブログが わかりやすくまとまっていますのでそちらをご覧いただくとよいと思います。

大富豪

自分が兵站に関心があることもあって印象に残っているのは大富豪だけど、大富豪というとその響きからツールを揃えても戦い方を知らない自分自身は前線で戦わない感があります。

課題をお金で解決できるように定義してお金で解決するとか兵站に資金を投入するのはホントはごく真っ当な話なのだけど、 その昔テストツールを作るのに数千円程度の汎用マイコン基板を試しに1枚買おうとしたら無料でできる方法はないの?みたいなことを言われたのを思い出したり。

ツールを作っていて思うのは自分が抜けたらメンテが止まるんだろうなと。 一方で長いこと保守しているツールは陳腐化している可能性があるので、人が変わるタイミングで捨ててモダンなツールに変えるのはアリな気もしています。

そういうこともあってお金で解決できるところはお金で片付けて機械に任せられるところは自動化して、 人力は高級なリソースなので人力でしかできないところに投入するというのは実践できるようになりたいトコロ。

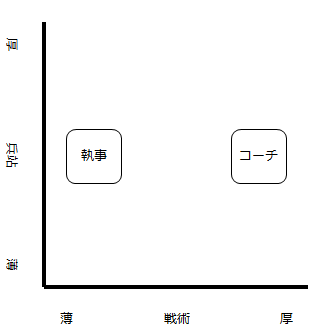

コーチ・執事

コーチ・執事は戦術教育なのでこれも兵站の一部だけど、コーチはともに汗をかくというのが戦術寄りな感じがします。 大富豪はツールの陳腐化が挙がっていたけどコーチ・執事は戦術教育の陳腐化が考えられますね。社内標準がトレンドに合わないのはこのパターンかな。

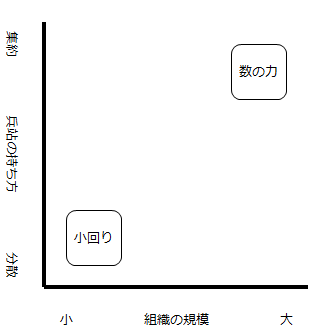

戦術 x 兵站

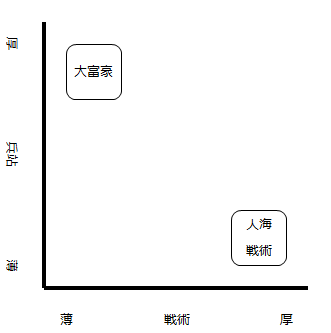

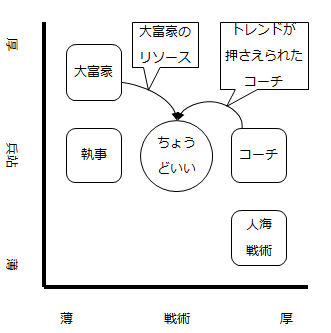

このほか人海戦術もあったので戦術と兵站の二軸でマッピングしたのがこちら。

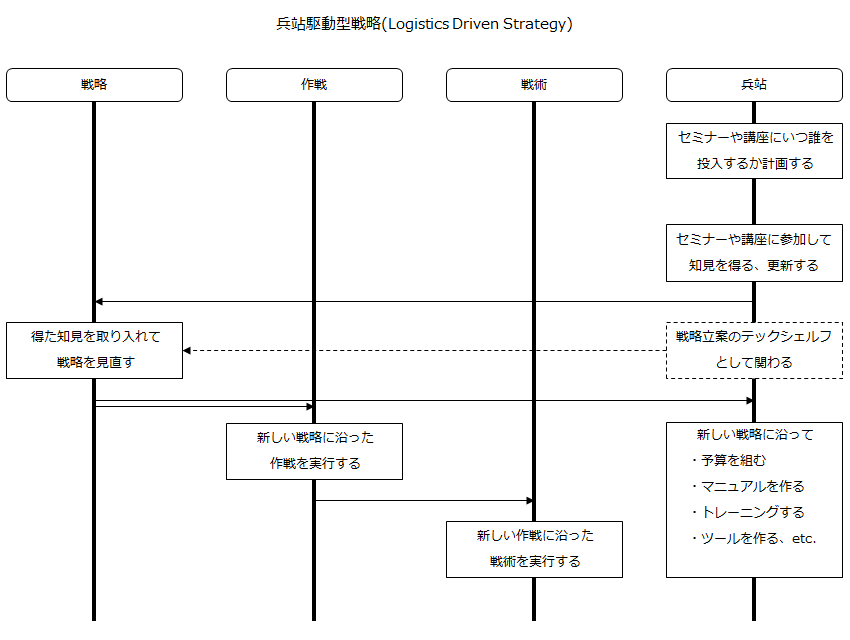

これを見るとテストの在り方を変えるのはツールと戦術教育だけど、 例えば来期の予算にしてもいつ誰をどのセミナーや講座に送り込むか計画を立てるにしてもテストをどうしたいかで変わるよねと思うとそういう気もしてくる。

垂れ流し(人海戦術)

大富豪が金の弾丸一本やりなのと比べると人海戦術は手を動かすことに価値を見出しているというか過程を重視している感じがあり。 や、頑張ること自体は構わないけど頑張るところとそうでないところの濃淡なしに頑張るのはちょっとなあと。 トリアージというかここは捨てても大して問題にならないと合理的に判断するのが難しいのは分かるけど。。。

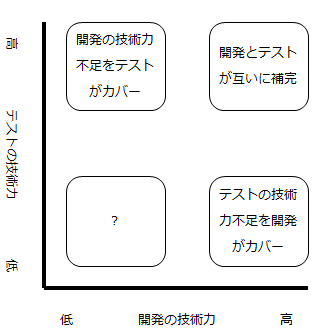

開発の技術力 x テストの技術力

捨てる技術から開発の技術力とテストの技術力を思いついて軸にしたのがこちら。

- まつお(仮)というのは開発とテスト双方の技術力が高くてお互いを信頼しているんだろうなと話を聞いて思いました。

- テストの技術力不足を開発がカバーというのは開発側でテストを自動化するなどしてテストは人力でしかできないことをやるとか。例えば物理的な機器の抜き差しや操作が伴うテストは人がやる方が向いているよね。

- 開発の技術力不足をテストがカバーというのは仕様作成の段階からテストエンジニアが参加して仕様ぽい何かから表や図に書き起こして漏れを指摘するとか。テストデータを作ろうとして仕様の漏れに気づくとかもあるかも。

- 開発、テスト双方の技術力が低いのは、、、いかんともしがたい。

そもそも

テスト戦略に興味を持ったのは、テスト戦略がないと仕事をするのにちょっと不便なことがあって自分が困らない程度に戦略(ぽいもの?)を作っていたからで。

参加前に考えていたのは以下のようなモデルでひとまず兵站駆動型戦略(Logistics Driven Strategy、LDS)と呼んでいます。

このモデル自体はテストに特化したものではないです。

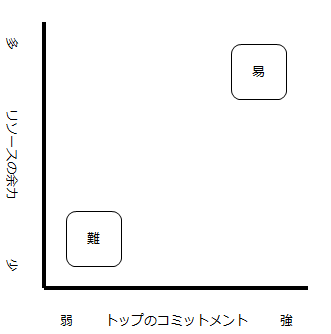

組織

この図を描いてて組織の規模や構造(兵站の持ち方)、トップのコミットメントの有り無し、 業務の忙しさ(セミナーや講座へ参加するリソースの余力)なんてのも軸になりそうだなと思いました。

更新履歴

- 2017.11.11

- 2017.12.03 (修正)大富豪